No es habitual que un libro de teoría, concretamente de teoría marxista sobre el Estado, que fue escrito hace más de cien años siga respondiendo con argumentos tan sólidos a los clichés que la izquierda reformista continúa defendiendo hoy: «el Estado es nuestro amigo», «el Estado protege los derechos sociales», «la correlación de fuerzas se modifica influenciando el Estado»… Un libro así no puede pasar desapercibido por razones evidentes.

El Estado y la revolución. La doctrina marxista del Estado y las tareas del proletariado en la revolución, redactado por Lenin en la clandestinidad entre agosto y septiembre de 1917, presenta un enfoque tan esclarecedor sobre un asunto harto complejo como solo los clásicos del socialismo científico son capaces de hacer.

Es una bomba que destruye hasta los cimientos toda la palabrería dicha y escrita al respecto. Es más. Leerlo en la actual coyuntura mundial tiene una función doblemente reparadora: te protege como un buen antídoto contra las mentiras de la burguesía y sus apologistas de la academia y los medios de comunicación y, también, de los lugares comunes y simplezas repetidos por esa izquierda adaptada al sistema y satisfecha de las migajas que le caen por lamer las botas de los amos.

Revolución y contrarrevolución

El contexto histórico en el que Lenin concibió El Estado y la revolución tiene importancia. 1917 fue el año de las dos grandes revoluciones rusas y, aunque esta introducción no es el lugar para detallar esos acontecimientos, es un hecho que la acción de los obreros y soldados de Petrogrado derrocando al zarismo en el mes de febrero no supuso el traspaso del poder a los oprimidos de forma automática, sino que elevó a la burguesía y sus lacayos «socialistas» al Gobierno.

En el mes de junio, esos campeones de la «democracia» agrupados en el Gobierno Provisional presidido por Kérenski —coalición de partidos burgueses y socialistas conciliadores— decidieron emprender una gran ofensiva militar siguiendo los dictados del imperialismo anglo-francés y de la plutocracia rusa. A pesar de algunas victorias iniciales, el desastre en los campos de batalla fue de enormes proporciones: cerca de 100.000 soldados rusos murieron en esta aventura.

La oleada de indignación y furia no tardó en propagarse. En Petrogrado, la clase obrera y los soldados de la guarnición que habían protagonizado el levantamiento de febrero no perdonaron a los ministros mencheviques y «socialistas revolucionarios». Ambos partidos, además de traicionar su propio programa de «paz» y de rechazar cualquier reforma progresiva, negándose a entregar la tierra a los campesinos y a conceder la independencia a las naciones esclavizadas por el imperio ruso, se convirtieron en dóciles mayordomos de los imperialistas de Londres y París y de la burguesía rusa.

La vanguardia revolucionaria de la capital, espoleada por esta masacre, no esperó: cientos de activistas bolcheviques de las grandes fábricas, también de los socialrevolucionarios de izquierda y anarquistas, los soldados con más conciencia, especialmente los regimientos de ametralladoras… se lanzaron a la agitación pública reclamando la caída del Gobierno y el traspaso de todo el poder a los sóviets, aunque hubiera que lograrlo por la vía de las armas.

La dirección del Partido Bolchevique entendió desde el primer momento que la ira de los obreros de Petrogrado estaba más que justificada. Pero, a la vez, era consciente de que una acción insurreccional prematura podía provocar el aislamiento de la capital revolucionaria. Desde comienzos del mes de julio se sucedieron las huelgas, cierres de comercios y manifestaciones armadas, alcanzando su mayor impacto el 17.

El Partido Bolchevique no actuó exactamente de una manera homogénea: miles de obreros y soldados de sus filas estaban ganados para la idea de que la hora del derrocamiento del Gobierno había llegado. Pero Lenin, Trotsky y otros dirigentes mantenían una posición cautelosa y estimaban que el momento no estaba lo suficientemente maduro. Era necesario contar con el apoyo decidido de las provincias, donde la evolución de los acontecimientos era positiva pero sin alcanzar todavía el grado de madurez necesaria. Malograr el ascenso de la revolución en el conjunto de Rusia por una acción temprana podría tener consecuencias muy negativas.

La dirección bolchevique intervino en estas jornadas intentando dar un cauce organizado a la protesta, participando en primera línea de la acción de manera franca y abierta a través de las consignas de «Fuera los ministros capitalistas del Gobierno», «Todo el poder a los sóviets» o «Paz, pan y tierra». Fue un ejercicio de contención muy importante, en un momento en que el programa de la revolución socialista que los bolcheviques defendían todavía no había ganado el apoyo mayoritario en los sóviets, hecho que sucedería en los meses de agosto y septiembre.

La burguesía, los grandes propietarios de tierras, la iglesia ortodoxa y el imperialismo británico y francés aprovecharon para dar un golpe demoledor a los bolcheviques. Exigieron un castigo ejemplar al Gobierno Provisional, que obedientemente movilizó numerosas tropas leales poniendo fin a las protestas mediante una represión sangrienta. El látigo de la contrarrevolución entró en escena y, tal como señaló Lenin, la fase de la «revolución democrático-burguesa» concluyó. A partir de ese momento solo cabían dos opciones: o los trabajadores se hacían con el poder derrocando el orden capitalista, o la burguesía impondría una dictadura militar.

El Partido Bolchevique sufrió una persecución política sin igual. Los capitalistas y sus marionetas socialistas se lanzaron en tromba contra la única organización fiel a la causa de los trabajadores, que se mantuvo firme exigiendo una paz sin anexiones ni indemnizaciones levantando la bandera del internacionalismo proletario y el socialismo.

Si la campaña de calumnias y hostigamiento contra el partido alcanzó las mayores cotas, en el caso del líder bolchevique la infamia adquirió un tono abiertamente criminal. Lenin fue acusado de ser un agente del Estado Mayor alemán, un traidor a la patria y de trabajar a sueldo del enemigo. En aquellos tiempos de guerra, estas acusaciones públicas, amplificadas en las columnas y titulares de millones de ejemplares de la prensa capitalista, colocaba una diana en su cabeza. Cualquiera podía entender que el objetivo de todo esto era su asesinato.

La represión no pudo ser más feroz. Los locales del partido fueron asaltados, sus imprentas destruidas, numerosos dirigentes bolcheviques, entre ellos León Trotsky, encarcelados. Pero para disgusto de la reacción y de sus aliados socialistas, el bolchevismo estaba preparado. Disponía de una organización clandestina engrasada, de cuadros experimentados y de una militancia que había conquistado el apoyo de una parte mayoritaria de la clase obrera y de los soldados, y que le protegió de esta conspiración frustrando las intenciones de los polizontes y los militares.

Lenin entendió lo que perseguía la contrarrevolución y dificultó al máximo sus planes. Frente a aquellos «amigos» que le reprochaban no comparecer ante los tribunales para defenderse de las acusaciones, o de los «adversarios» que vociferaban que su paso a la clandestinidad confirmaba su traición, se protegió escondido por sus camaradas en una choza en Finlandia, cerca de la capital. No dejó de señalar a sus acusadores y de recordarles la larga historia de asesinatos políticos que la clase dominante siempre está dispuesta a perpetrar utilizando su aparato estatal.

Un año y medio más tarde, la postura de Lenin sería reivindicada trágicamente en Alemania. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, los líderes de la Liga Espartaquista y fundadores del Partido Comunista de Alemania (KPD), ocupaban una posición semejante a la del líder bolchevique. En los momentos claves de la revolución de noviembre de 1918 defendieron el carácter socialista de la República de los Consejos y abogaron por la toma del poder y la expropiación de los capitalistas. Eran un peligro para la burguesía, los militares y la extrema derecha, pero también para una socialdemocracia que legitimó las atrocidades imperialistas. El virus bolchevique que portaban tenía que suprimirse de cuajo.

El 15 de enero de 1919, pocos días después de la derrota de la insurrección obrera en Berlín (un acontecimiento semejante a las Jornadas de Julio de 1917 en Petrogrado), Karl y Rosa fueron detenidos, golpeados con saña y finalmente tiroteados a quemarropa. Los ejecutores eran militares fascistas de los Freikorps siguiendo instrucciones del ministro del Interior socialdemócrata Gustav Noske.

¿Por qué escribió Lenin este libro?

Es llamativo que Lenin dedicara sus días de clandestinidad a escribir una de sus obras políticas más trascendentales. Llamativo pero no extraño, si recordamos que el marxismo para Lenin era, ante todo, «una guía para la acción».

1917, el año de la Revolución rusa, fue un cénit en su trabajo teórico: más de tres mil páginas de artículos, cartas, proclamas, folletos y libros redactados en medio de la vorágine más extrema. Considerando la lucha de clases un vehículo para desarrollar la teoría, ajustarla, afinar las consignas, tomar el pulso al desarrollo tumultuoso de la conciencia, distinguir lo que es perentorio para la vanguardia y cómo contribuir a que las grandes masas saquen las conclusiones acabadas de su experiencia, el método para aprovechar los giros bruscos y adaptarse correctamente a las nuevas circunstancias, no perder las oportunidades que ofrece cada avance en la lucha, combatir las aventuras izquierdistas y al tiempo rechazar de plano cualquier adaptación al ambiente de conservadurismo de las élites parlamentarias, discernir cuándo el momento está maduro para la ofensiva revolucionaria y aplicar con la mayor creatividad el arte de la insurrección…[1]

Estas razones explican la determinación de Lenin en la redacción de esta obra, limpiando la teoría marxista sobre el Estado de la montaña de perros muertos en que fue enterrada y prostituida por los partidos de la Segunda Internacional. Recuperar el genuino pensamiento de Marx y Engels con el fin de que sirviera, de manera concreta y no retórica, a la acción revolucionaria de los obreros, los soldados y los campesinos de Rusia requería de un análisis serio y de conclusiones listas para ser utilizadas en el fragor del combate.

Lenin partió de lo que había estudiado y anotado en el otoño de 1916 y en los primeros meses de 1917 en la biblioteca de Zúrich, la ciudad suiza en donde se encontraba exiliado. En ese tiempo revisitó las obras de Marx y Engels dedicadas al Estado, y no dejó nada fundamental al margen, incluyendo todas las cuestiones de principio que habían sido manipuladas y creaban la falsa imagen de los marxistas como responsables individuos dispuestos a participar de forma entusiasta en las instituciones del Estado capitalista y, por tanto, completamente ajenos a la «locura antiestatal» de los anarquistas.

El resultado se plasmó en un cuaderno de cubierta azul, escrito con letra menuda y apretada, y titulado El marxismo sobre el Estado. Las tareas de la revolución proletaria con relación al Estado. Ahí recopiló citas de las obras de Marx y Engels, así como fragmentos de libros y artículos de Kautsky, Pannekoek y Bernstein con notas críticas, deducciones y generalizaciones. Estos materiales fueron la base para redactar El Estado y la revolución, que en su plan original debía constar de siete capítulos, aunque el último finalmente no fue escrito.[2]

Un instrumento de dominación de clase

No vamos a realizar una extensa presentación de los puntos esenciales del texto de Lenin. Es mucho más provechoso leer las páginas que siguen con detenimiento, de manera reflexiva y pensando siempre en la actualidad. Un buen ejercicio para comprobar si la teoría marxista resiste el paso del tiempo y la prueba de los acontecimientos.

Retomando con fidelidad y honestidad intelectual los análisis de Marx y Engels plasmados en obras como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, El 18 brumario de Luis Bonaparte o La guerra civil en Francia, entre otras muchas, Lenin añade sus observaciones sobre la primera revolución socialista de la historia, la Comuna de París, y las revoluciones rusas de 1905 y 1917, prestando una atención muy especial a los sóviets, los órganos de poder obrero que alumbraron.

En esencia su conclusión es clara: la revolución socialista implica la tarea de destruir la maquinaria estatal de los capitalistas. Lenin vuelve a retomar con fuerza lo que Marx había afirmado con rotundidad en una carta a Kugelmann con fecha del 12 de abril de 1871:

«Si miras el último capítulo de mi 18 Brumario [de Luis Bonaparte], verás que declaro que el próximo intento de la Revolución francesa será no solamente el de transferir la maquinaria burocrática y militar de unas manos a otras —como ha pasado hasta ahora—, sino romperla (zerbrechen); y esta es la condición previa para cualquier auténtica revolución popular (...) Esto es exactamente lo que implica el intento de nuestros heroicos compañeros franceses».

La pretensión de utilizar el Estado burgués en beneficio de los oprimidos mediante la reforma, el Parlamento, el juego institucional… y renunciar a la revolución proletaria, es decir, la tesis sobre la que se levanta la estrategia de colaboración de clases de la socialdemocracia hasta nuestros días, es la mayor de las utopías, una utopía reaccionaria. En aquellos años condujo a la matanza imperialista de 1914-1918 y, posteriormente, a la de 1939-1945. Esta estrategia no evitó las crisis del sistema, ni el descrédito del parlamentarismo, ni el crecimiento de las desigualdades sociales, ni el ascenso del fascismo. ¿Acaso no nos movemos en un escenario parecido en la actualidad?

El impacto que El Estado y la revolución provocó en las filas del movimiento obrero internacional —tanto de inspiración marxista como anarquista— fue parecido a un terremoto. No hay que olvidar que fue publicado por primera vez en noviembre de 1917, cuando la Revolución de Octubre se había consumado y los bolcheviques se enfrentaban a la tarea de desarrollar los nuevos órganos de poder proletario y la defensa armada de la revolución.

Trotsky recordaría más tarde el efecto que tuvo su publicación:

«En ese momento Lenin dirigió todo el fuego de su crítica teórica contra la teoría de la democracia pura. Sus innovaciones fueron las de un restaurador. Limpió la doctrina de Marx y Engels —el Estado como instrumento de la opresión de clases— de todas las amalgamas y falsificaciones, devolviéndole su intransigente pureza teórica. Al mito de la democracia pura contrapuso la realidad de la democracia burguesa, edificada sobre los cimientos de la propiedad privada y trasformada por el desarrollo del proceso en instrumento del imperialismo.

«Según Lenin, la estructura de clase del Estado, determinada por la estructura de clase de la sociedad, excluía la posibilidad de que el proletariado conquistara el poder dentro de los marcos de la democracia y empleando sus métodos. No se puede derrotar a un adversario armado hasta los dientes con los métodos impuestos por el propio adversario si, por añadidura, es también el árbitro supremo de la lucha».[3]

Lenin volvió a reconsiderar la función primordial del Estado: la defensa de los intereses de la clase dominante en cada fase concreta de su desarrollo histórico. El Estado burgués moderno, que se basa en unas relaciones sociales de producción cuya clave de bóveda es la propiedad privada de los medios de producción y la explotación de trabajo asalariado, no deja de poseer esa función primigenia: garantizar la estabilidad de esas relaciones por medios legales y extralegales.

Lenin recordó estas verdades desnudando la degradación teórica que las ideas de Marx y Engels sufrieron bajo la Segunda Internacional:

«La sociedad capitalista, considerada en sus condiciones de desarrollo más favorables, nos ofrece una democracia más o menos completa en la república democrática. Pero esta democracia se halla siempre encerrada dentro del estrecho marco de la explotación capitalista y, por esta razón, es siempre, en esencia, una democracia para la minoría, solo para las clases poseedoras, solo para los ricos. La libertad de la sociedad capitalista es siempre, poco más o menos, lo que era en las antiguas repúblicas griegas: libertad para los esclavistas. Debido a las condiciones de la explotación capitalista, los esclavos asalariados modernos viven tan agobiados por la penuria y la miseria que “no están para democracias”, “no están para política”; en el curso normal y pacífico de los acontecimientos, la mayoría de la población queda al margen de toda participación en la vida política y social».[4]

Otro de los aspectos relevantes de esta obra para las nuevas generaciones de luchadores son las diferencias del marxismo con el anarquismo respecto a la liquidación del Estado, que en la época de Lenin habían sido completamente distorsionadas por la práctica parlamentaria y ministerialista de los jefes socialdemócratas europeos.

Lenin insiste en que el Estado es el resultado de la sociedad de clases y no puede desaparecer de un plumazo. Los marxistas, que abogamos por la destrucción revolucionaria del Estado capitalista, partimos de una posición materialista y no idealista: su demolición como órgano de coerción no puede ser decretada por ninguna ley, como tampoco ninguna acción gubernamental desde arriba puede suprimir las clases sociales.

La clase obrera en el poder debe hacer frente a la resistencia violenta de la burguesía, la clase poseedora que ha sido derrocada. Esto se ha comprobado en todos los procesos revolucionarios del siglo XX. Cuando la clase obrera se defiende, y crea sus propios órganos de poder político y militar para construir el nuevo orden socialista, construye una organización estatal que responde a una naturaleza de clase muy diferente. No se trata ya del viejo Estado de los explotadores que existe para proteger la desigualdad y la opresión, sino de una formación pensada para acabar con ellas. Por eso, y se trata de una cuestión de vital importancia, a diferencia del Estado burgués esta nueva organización estatal —tal y como escribe Engels— ya no es un Estado propiamente dicho, sino un semiestado que se basa en la gestión y administración directa de la clase obrera y el pueblo.

El Estado capitalista solo puede desaparecer en un proceso histórico prolongado, sustituido por órganos de poder democráticos que reflejen los intereses de la mayoría explotada y que, finalmente, den paso a la extinción definitiva de cualquier forma de Estado. Un régimen de democracia obrera, o como se denominaba en tiempos de Lenin de «dictadura proletaria», requiere de la expropiación del poder político y económico de los capitalistas y del establecimiento de la propiedad colectiva de los medios de producción. Solo así, con la planificación socialista de bienes y servicios, acabando con la acumulación capitalista privada como motor de la actividad productiva, se podrá aumentar de manera exponencial la productividad del trabajo y asegurar la desaparición de las desigualdades sociales, las guerras imperialistas y la destrucción medioambiental.

Solo una economía socialista puede facilitar la drástica reducción de la jornada laboral y crear las condiciones objetivas para una gestión directa y democrática de todas las esferas de la vida económica, política y social por parte del conjunto de la población.

En la actualidad, el colosal desarrollo cultural de la clase obrera y de la tecnología de la información, con internet y las redes sociales, facilitaría de manera concreta este avance de la democracia directa a una escala sin precedentes. Solo hay que pensar en que estos medios de información constituyen ya una fuente de actividad política, periodística y artística de proporciones enormes. Puestos al servicio de la construcción de una sociedad sin clases, y liberadas del control de una minoría de capitalistas y monopolios que las poseen, serían un instrumento clave para la edificación del socialismo.

Todo lo que importa y gobierna nuestras vidas dejaría de ser el coto privado de las clases poseedores convirtiéndose en un terreno abierto a la intervención activa de toda la sociedad, especialmente de la parte que genera la riqueza con su trabajo: la clase obrera. Un avance que dignificaría la condición humana hasta límites hoy desconocidos. Contar con la participación, la creatividad y el compromiso de la inmensa mayoría de la clase obrera es la precondición indispensable para construir el socialismo.

Por tanto, ninguna forma de Estado desaparece hasta haber agotado las funciones para las que fue creado; por esas mismas razones el Estado obrero está abocado a su propia extinción una vez haya logrado eliminar todo resto de privilegio material.

Lenin lo describió de esta manera:

«Solo en la sociedad comunista, cuando se haya aplastado ya la resistencia de los capitalistas, cuando no haya clases (es decir, cuando no existan diferencias entre los miembros de la sociedad por su relación con los medios sociales de producción), solo entonces “desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad”. Solo entonces será posible y se hará realidad una democracia verdaderamente completa, una democracia sin ninguna restricción. Y solo entonces comenzará a extinguirse la democracia por la sencilla razón de que la gente, liberada de la esclavitud capitalista, de los innumerables horrores, bestialidades, absurdos y ruindades de la explotación capitalista, se habituará poco a poco a observar las reglas elementales de convivencia, conocidas a lo largo de los siglos y repetidas desde hace miles de años en todos los preceptos; a observarlas sin violencia, sin coacción, sin subordinación, sin ese aparato especial de coerción que se llama Estado».[5]

Lenin también consideró muy seriamente la amenaza de la burocratización y el poder sin control que se puede obtener de la existencia del aparato estatal, incluso de un Estado nacido de una revolución socialista. Una parte considerable de esta obra se dedica a explicar cómo garantizar un Estado obrero barato lo más apegado a los intereses de la mayoría oprimida. Para ello, se basa en la gran experiencia de la Comuna de París y los sóviets. El programa de Lenin para luchar contra las desviaciones burocráticas y los privilegios se puede sintetizar en las siguientes medidas políticas:

1) Elecciones directas a los órganos de representación obrera y revocabilidad permanente de todos los funcionarios.

2) Ningún funcionario puede recibir un salario mayor que un obrero cualificado.

3) Acabar con el ejército permanente y sustituirlo por el pueblo en armas.

4) Rotación constante en todas las tareas de la administración del Estado, resumida brillantemente en una frase del propio Lenin: «cuando todo el mundo es un burócrata por turnos, nadie es un burócrata».

Queda claro que la concepción de Lenin estaba en las antípodas del Estado autoritario y despótico que se erigió en la URSS bajo el dominio de la burocracia estalinista como resultado de las condiciones extremadamente adversas que soportó durante los años veinte del siglo pasado. Una sociedad golpeada brutalmente por la guerra imperialista, la catástrofe económica, el hambre y el analfabetismo, y que no pudo recibir el esperado auxilio de la revolución en Europa debido a la traición de la socialdemocracia. En esa situación material espantosa germinó una contrarrevolución política que aniquilaría al propio Partido Bolchevique y su vieja guardia leninista.

Es importante recordar también que, durante los años heroicos de la revolución, numerosos sectores del sindicalismo revolucionario y anarcosindicalista, que repudiaban la política colaboracionista e imperialista de la Segunda Internacional, se sintieron poderosamente atraídos por la política del bolchevismo y por este libro en concreto.

En Francia, un importante grupo de estos sindicalistas revolucionarios encabezados por Rosmer,[6] y que habían mantenido una posición internacionalista durante la guerra, se adhirió a la Internacional Comunista. En Gran Bretaña, muchos delegados obreros (shop steward) se acercaron a los bolcheviques y un buen número de ellos engrosaron las filas del Partido Comunista. Este también sería el caso de los IWW en EEUU.[7]

La publicación y posterior traducción al alemán y francés de esta obra tuvo un gran impacto en estos círculos.

«El anarquista alemán Eric Musham escribía, en septiembre de 1919, desde la fortaleza de Augsbach en la que estaba prisionero: “Las tesis teóricas y prácticas de Lenin sobre la realización de la revolución y de las tareas comunistas del proletariado han dado a nuestra acción una nueva base (...) Ya no hay obstáculos insuperables para la unificación del proletariado revolucionario entero. Los anarquistas comunistas, ciertamente, han tenido que ceder en el punto de desacuerdo más importante entre las dos grandes tendencias del socialismo; han debido renunciar a la actitud negativa de Bakunin ante la dictadura del proletariado y rendirse en ese punto a la opinión de Marx (...) La unidad del proletariado revolucionario es necesaria y no se debe retrasar. La única organización capaz de realizarla es el Partido Comunista Alemán. Yo espero que los camaradas anarquistas que ven en el comunismo el fundamento de un orden social justo seguirán mi ejemplo”».[8]

El anarquismo español tampoco escapó a esta influencia:

«El impacto ideológico de la revolución bolchevique entre los anarcosindicalistas fue decisivo. Entre estos militantes, menos doctrinarios y de mentalidad más tenaz que los anarquistas “puros”, el prestigio de los bolcheviques logró poner en cuestión hasta el mito central cenetista de la espontaneidad revolucionaria y suscitó su jacobinismo latente. Durante un período de casi tres años mostrarían una preocupación más realista que en el pasado por los problemas del poder y de la organización revolucionaria».[9]

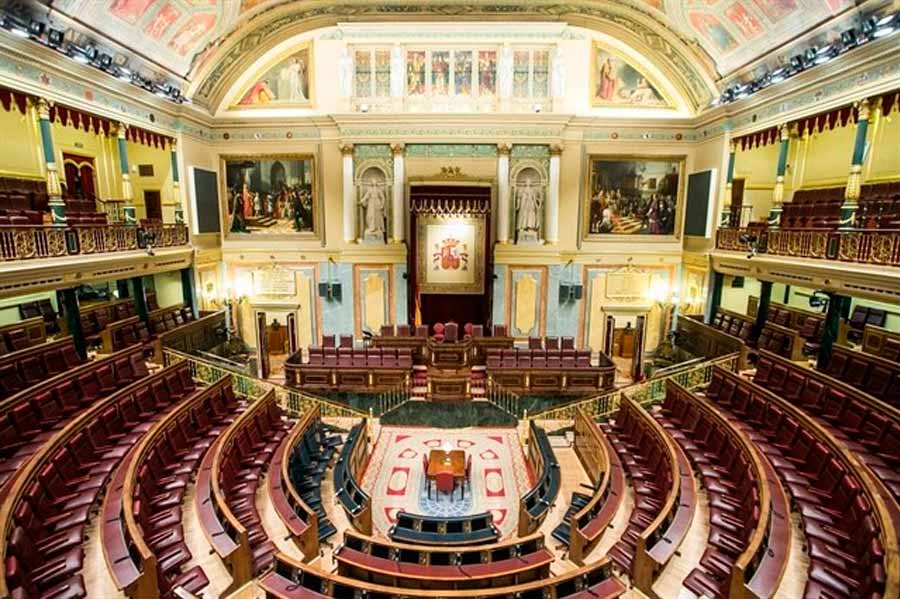

Durante el II Congreso de la CNT, celebrado en diciembre de 1919 en el Teatro de la Comedia de Madrid con más de 400 delegados, el apoyo a la Internacional Comunista y la Revolución rusa se vio paradójicamente favorecido por el enfrentamiento entre los anarcosindicalistas «puros» y los sindicalistas con inclinaciones más reformistas. El balance de la huelga de La Canadiense y el recrudecimiento de la represión policial habían abierto un surco profundo entre estos dos sectores.

Con sus más de 700.000 miembros, la CNT era la principal organización de masas del proletariado. El bolchevismo en acción sacudió sus cimientos doctrinales y el congreso del Teatro de la Comedia fue un claro testimonio. Según Antonio Bar:

«En contra de todo lo que se pudiera pensar, fueron precisamente los sectores anarquistas los que, defendiendo la Revolución rusa, defendieron también arduamente no solo la concepción, sino la realización de la dictadura del proletariado como uno de los elementos imprescindibles del proceso revolucionario».[10]

El dirigente anarcosindicalista Buenacasa reconoció posteriormente que la «inmensa mayoría de nosotros se consideraban a sí mismos, auténticos bolcheviques».[11]

El Estado y la revolución en el siglo XXI

Esta nueva edición ve la luz coincidiendo con el centenario del fallecimiento de Lenin. Podría parecer un hecho meramente sentimental, pero no lo es. La prueba de que el Estado capitalista en el siglo XXI sigue perfeccionándose y aumentando, tanto en tamaño como en capacidad de represión y control, es argumento suficiente para volver los ojos sobre esta obra fundamental del marxismo. Al fin y al cabo, como demuestra la experiencia del presente siglo, el Estado, lejos de ser nuestro amigo, es un arma esencial de la burguesía para combatir a la clase obrera y a su vanguardia.

Este libro nos interpela directamente: ¿ha quedado superado su análisis o, por el contrario, es de rabiosa actualidad? Basta ver la actitud otanista e imperialista de la socialdemocracia para convencerse de que si algo ha cambiado ha sido para peor.

Pero El Estado y la revolución no solo señala a la socialdemocracia tradicional y su militarismo, su sionismo y su neoliberalismo. También apunta directamente a esa «nueva izquierda» que, desde posiciones más «radicales» en teoría, sigue cometiendo los mismos errores políticos que sus hermanos mayores. Desde Syriza a Die Linke, desde Bernie Sanders a Jeremy Corbyn, hasta Podemos y Sumar, por citar algunos ejemplos, las expectativas que millones de oprimidos habían depositado en estos dirigentes y formaciones se han visto frustradas de manera trágica.

Cada cual a su manera, todos capitularon de forma decepcionante, vergonzosa e hiriente. Sanders haciendo apología de un belicista burgués como Joe Biden. Corbyn renunciando a dar la batalla contra la derecha del Partido Laborista cuando tenía viento de cola y todas las posibilidades de ganar. Syriza, comandada por Tsipras, hundiéndose en el pozo más abyecto, traicionando el mandato del pueblo griego tras el referéndum del 5 de julio de 2015 y convirtiéndose en un partido liberal. Die Linke actuando como vasallo del SPD y justificando el genocidio sionista en Gaza. Y en el caso de Podemos, embarcándose en una aventura gubernamental con el PSOE que le llevó a blanquear sus políticas y a tragar sapos enormes en las cuestiones de fondo. Ahora, ya fuera de los ministerios, los intentos de desandar el camino recurriendo a la radicalidad verbal no concitan demasiada credibilidad.

Todas estas formaciones y líderes renegaron de la teoría leninista del Estado. Y lo hicieron con clichés y fórmulas nada novedosos, pues esta «nueva izquierda» abrazó precisamente las viejas teorías de Bernstein y de Kautsky que Lenin desmonta en su libro. Muchas veces la imitación se hace con todo el cinismo y la mala fe. Y, por eso, la socialdemocracia tradicional se vuelve a llevar el gato al agua. Si se trata de elegir entre el original y una fotocopia cada vez más desdibujada y degradada, el resultado está cantado.

La línea de continuidad de Lenin con Marx y Engels está fuera de duda, y si leemos El Estado y la revolución con los ojos bien abiertos, sus conclusiones se pueden aplicar quizá con más sentido, si cabe, al momento actual que cuando fueron escritas. La refutación de aquellos «socialistas» que, abandonando un punto de vista de clase, piensan que el Estado es una herramienta para combatir el capitalismo y lograr reformas sociales progresivas tiene todo su valor en 2024.

El Estado está al servicio de la acumulación capitalista y pone a disposición de la clase dominante múltiples herramientas para garantizarla: ejércitos, tribunales, cuerpos policiales, su legión de funcionarios, sus cárceles, los medios de comunicación, los servicios de inteligencia… En el mundo del siglo XXI el Estado y su función como instrumento de dominación se endurece y fortalece, consumiendo unos recursos formidables. Además de apropiarse de una parte fabulosa de la plusvalía que genera la clase obrera, se convierte en la guarida impune de la extrema derecha.

Da igual el país capitalista que consideremos: EEUU, Alemania, Francia, Gran Bretaña o el Estado español. Todos los rasgos que señalamos anteriormente están presentes en cualquiera de ellos y en muchos más. Y otro de los efectos que las políticas capitalistas de la socialdemocracia provoca es acentuar la fascistización del Estado.

Algunos en la izquierda, que parecen vivir en las nubes, intentan recurrir a ejemplos históricos para minusvalorar la gravedad del momento. Sentencian que no hay grandes demostraciones fascistas de masas, que las falanges escuadristas son minoritarias… Huyen de la realidad practicando el contrabando teórico, negando una verdad que es muy concreta. Las bandas fascistas crecen día a día, en los barrios y ciudades de numerosos países, protegidas por las formaciones electorales de ultraderecha y por ese mismo Estado que les permite campar a sus anchas vistiendo por miles los uniformes negros y azules de la policía.

Obviamente un fenómeno político tan profundo como el ascenso de la extrema derecha global, y que plasma la crisis de la democracia parlamentaria de manera tan aguda, solo se puede explicar por el trastorno general que atraviesa el sistema, por la ruptura de su equilibro interno y por las implicaciones económicas, militares y políticas de la batalla que libran los dos grandes bloques imperialistas por la supremacía mundial.

Hoy día la podredumbre del Estado burgués se muestra ante nuestros ojos con toda crudeza: en la monarquía, en el Gobierno, en el parlamento, en la judicatura, en los cuerpos represivos, en la barbarie de la guerra imperialista, en el masacre sionista contra el pueblo palestino, en el racismo institucionalizado y la persecución de los refugiados e inmigrantes, en el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, en el machismo homicida o en la hecatombe ecológica.

La democracia capitalista no es lo que nos han contado. Ya en El Manifiesto Comunista, Marx y Engels explican que «el gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa». Es falso que nuestro voto valga mucho y que la soberanía popular resida en el parlamento. Esta «democracia» no es más que la envoltura de la dictadura del capital financiero, un régimen en decadencia que permite el juego electoral y tolera las libertades formales mientras no se amenace el poder de la élite que nos gobierna con puño de hierro.

Estamos en una coyuntura histórica muy grave. Las tareas de la revolución socialista se ponen a la orden del día con renovado ímpetu y de forma apremiante. Volver a leer y estudiar esta obra de Lenin es abrir la ventana a un soplo de aire fresco que nos reconcilia con el genuino pensamiento marxista, con su acción y su penetrante profundidad teórica. La llamada a la rebelión de estas páginas conserva la fuerza de la necesidad histórica y nos convoca a todas y todos.

Notas:

[1] La Fundación Federico Engels, en colaboración con Izquierda Revolucionaria, ha publicado la obra política de Lenin del año 1917 en tres volúmenes: 1917. Escritos en Revolución. Una cuidada edición que puedes adquirir en la librería online de la Fundación.

[2] En las palabras de Lenin, incluidas al final de la primera edición: «Escribí este folleto en los meses de agosto y septiembre de 1917. Había elaborado ya el esquema del capítulo siguiente, del séptimo: La experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917. Pero, aparte del título, no tuve tiempo de escribir ni una sola línea de dicho capítulo. Vino a “interrumpirme” una crisis política, la víspera de la Revolución de Octubre de 1917. “Interrupciones” como esta solo pueden ser bienvenidas. Pero la redacción de la segunda parte del folleto (dedicada a La experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917) probablemente tendrá que posponerse durante mucho tiempo. Es más agradable y provechoso vivir la “experiencia de la revolución” que escribir acerca de ella».

[3] León Trotsky, El congreso de liquidación de la Comintern, 21 de agosto de 1935.

[4] Lenin, El Estado y la revolución, p. 114 de la presente edición.

[5] Lenin, El Estado y la revolución, p. 116 de la presente edición.

[6] Alfred Rosmer fue un destacado sindicalista revolucionario francés ganado al bolchevismo y jugó un importante papel en los primeros años de la IC, siendo miembro de su comité ejecutivo. No fue el único en abrazar las ideas bolcheviques desde el sindicalismo revolucionario o el anarquismo. Otro ejemplo fue Victor Serge, quien inmortalizó los primeros meses de la revolución en una gran obra El año I de la Revolución rusa.

[7] IWW (Industrial Workers of the World) fue una organización obrera intergremial que dirigió exitosamente huelgas masivas y combatió la política racista y de colaboración de clases de los líderes reformistas de la AFL (Federación Americana del Trabajo). Aunque poseía rasgos anarcosindicalistas, muchos de sus dirigentes, como Bill Haywood o James P. Cannon, apoyaron la Revolución de Octubre y jugaron un papel destacado en la fundación del Partido Comunista de Estados Unidos.

[8] Alfred Rosmer, Moscú bajo Lenin. Fundación Federico Engels, 2017, p. 69, nota al pie.

[9] Gerald H. Meaker, La izquierda revolucionaria en España 1914-1923. Editorial Ariel, 1978, p. 292.

[10] Antonio Bar, La CNT en los años rojos. Del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo, 1910-1926. Editorial Akal, 1981, pp. 501-03.

[11] Buenacasa dirigió El Comunista, periódico libertario de Zaragoza de tendencia probolchevique, que se publicó de 1919 a 1920 (La prensa anarquista y anarcosindicalista en España desde la I Internacional hasta el final de la Guerra Civil. Publicaciones Universitat de Barcelona, 1991, vol. I, Tomo 1, pp. 338-39).